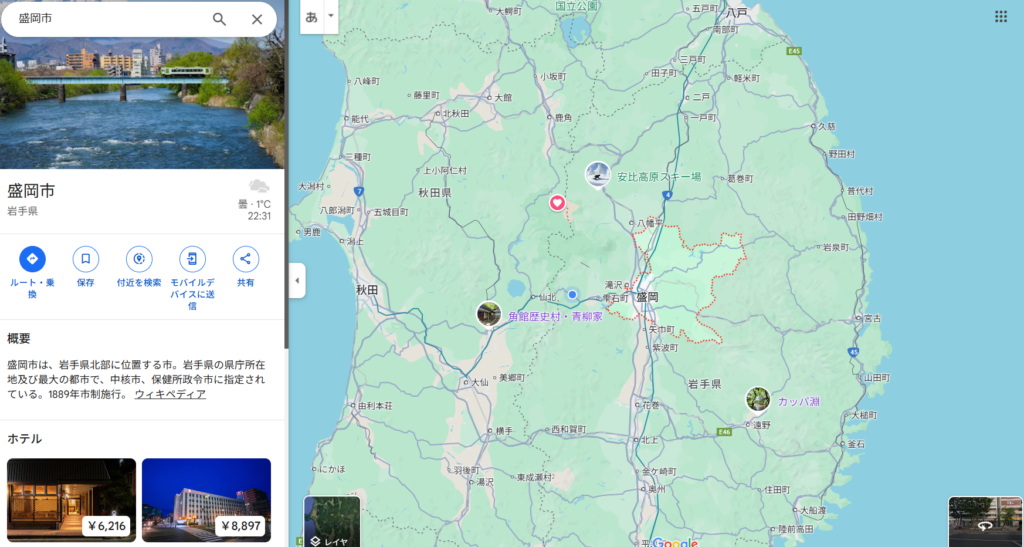

盛岡市内 徒歩で観光

岩手県の県庁所在地であり、石川啄木や宮沢賢治が青春時代を過ごした地でもある盛岡市。また、NYタイムズ紙「2023年に行くべき52カ所」にも選ばれた盛岡は、「もりおか啄木・賢治青春館」「岩手銀行赤レンガ館」「旧石井県令邸」など、明治期の希少な洋館が建ち並び、歴史と文化が息づく街中はレトロな雰囲気が魅力です。

観光の前に水の補給 湧き水 ひかげの水

水がほとんど無くなったので湧き水「ひかげの水」に行って給水しました。

水の量がとても多かったです。

周りが濡れないようにバスタオルで保護し、満杯に入れ安心です。

車を駐車場に止めて観光開始

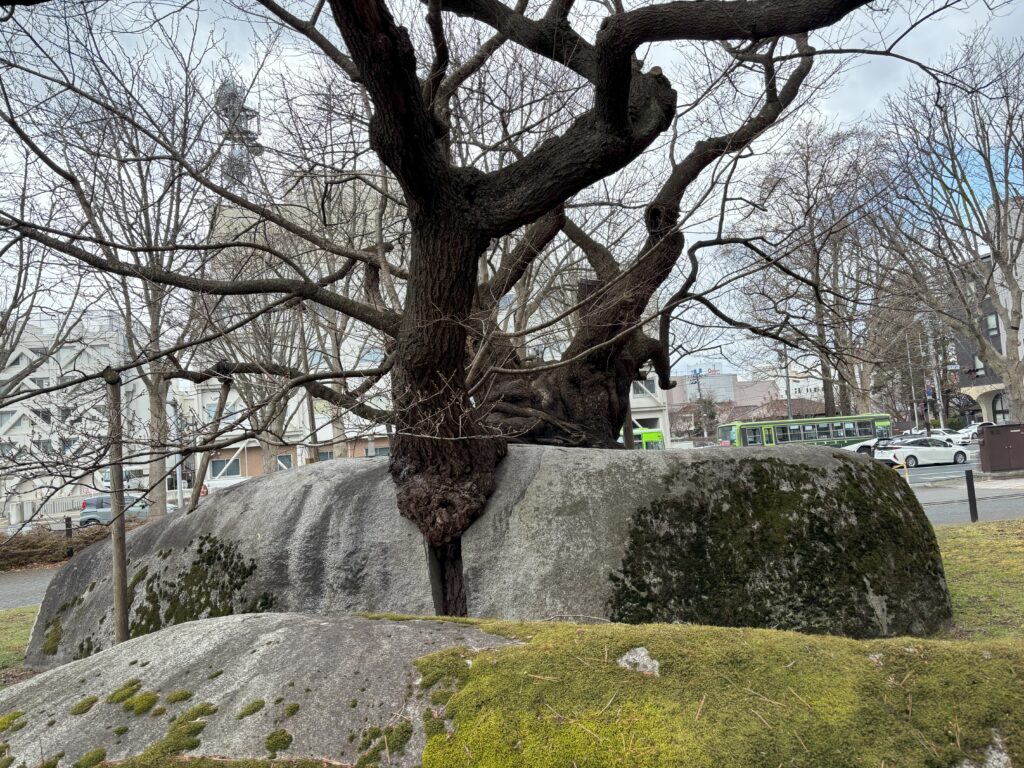

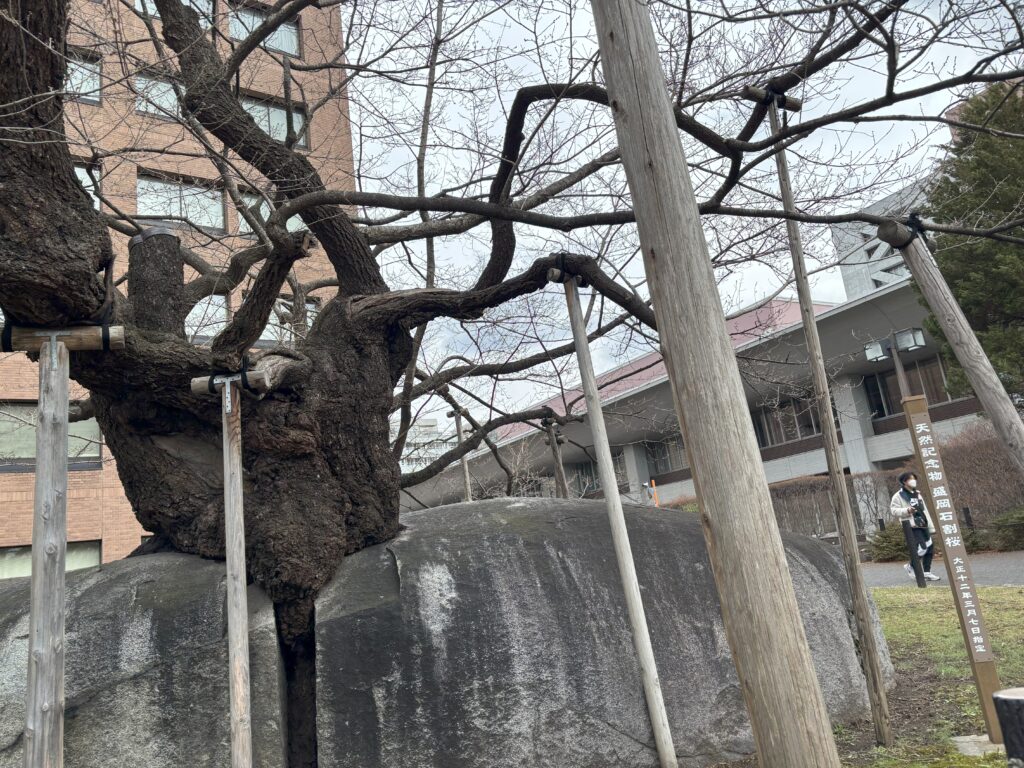

石割桜とは盛岡地方裁判所の敷地内にある、推定樹齢約360年のエドヒガンザクラ。寛永年間頃、落雷によってできた岩の割れ目に桜の種子が入り込み、成長したという言い伝えがあり、巨大な花崗岩を割って伸びる木に、見事な花を咲かせます。大正12(1923)年には国の天然記念物に指定。毎年4月中旬頃から開花シーズンを迎え、夜桜も幻想的です。

1911年に盛岡銀行の本店行舎として建てられた岩手銀行赤レンガ館。1936年に岩手銀行が譲り受け、1994年には現役の銀行として初めて国の重要文化財に指定されました。2012年にその役割を終えるまで、約100年間、銀行として使用された建築物です。設計は東京駅も手がけた辰野金吾氏。東京駅と似たレトロな外観もさることながら、館内もまた明治から時が止まったかのような雰囲気。「岩手銀行ゾーン」(無料)と「盛岡銀行ゾーン」(有料)の2つに分かれていますが、見どころは盛岡銀行ゾーン。創建当時をうかがえる「重役室」や「金庫室」など貴重な内装や資料を見学することができます。

江戸から明治期にかけて建造された貴重な町屋建築が残る1816年創業の老舗・雑貨店。モダンな黒壁が印象的な2階建ての商家は、盛岡市の保存建造物に指定されています。複雑な地形の中に建物が並んでいるため、正面と裏側で全く異なる表情が楽しめます。川に面した裏側は蔵や約65mの土塀が続き、城下町盛岡らしい雰囲気。江戸から増築を重ねた24mに及ぶ表側は、道路が屈折しているため、ずっと長く続いているような錯覚を覚えさせる不思議な佇まいです。

町中を散策すると旧盛岡貯蓄銀行や紺屋町番屋や古い町並みなど見ることができます。

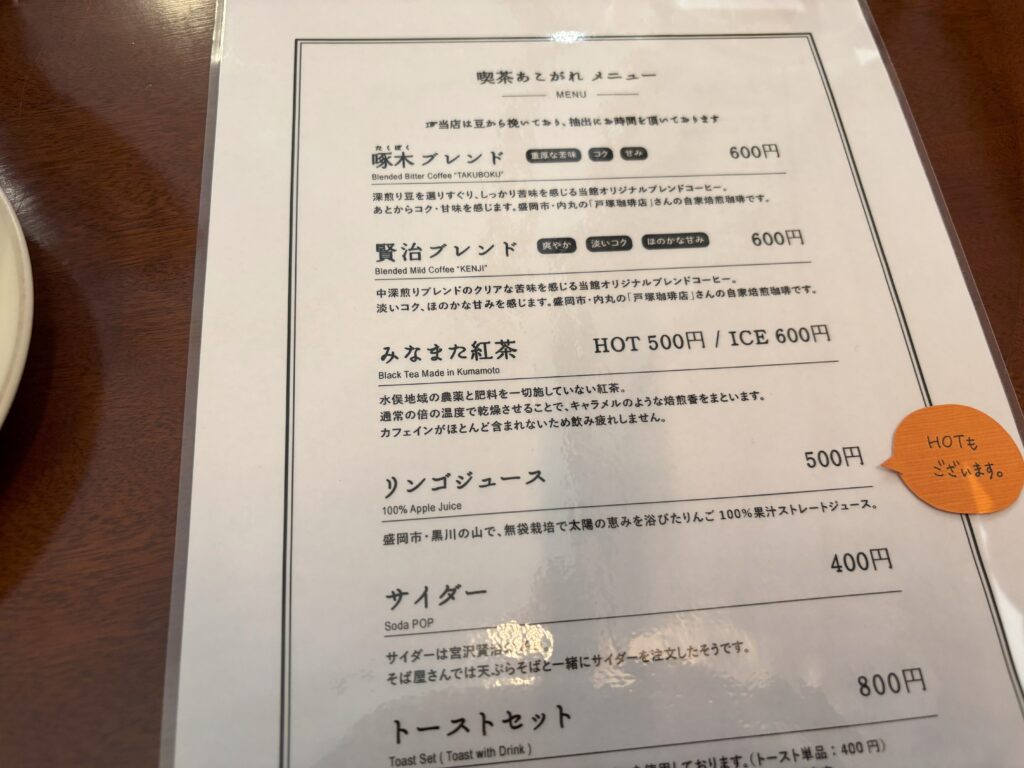

盛岡で約10年の青春時代を過ごした偉大な文人、歌人・石川啄木と童話作家・宮沢賢治。彼らの雰囲気を今に漂わせる明治43年築のレンガ造りの建物は、その軌跡をたどることができる素敵なスポットです。かつては銀行として使われていたもので、国の重要文化財に指定されています。銀行の窓口だった1階は初版本や資料が並ぶ常設展示室になり、建設当時の柔らかな色合いと広々とした空間でゆったりと見学することができます。また啄木の処女詩集から名付けられた「喫茶あこがれ」も併設。重厚なインテリアの中で、挽きたてのコーヒーを片手に贅沢なひとときを過ごすことができます。私たちも啄木ブレンドとみなまた紅茶を頂き冷えた体を温めながらのんびりしました。

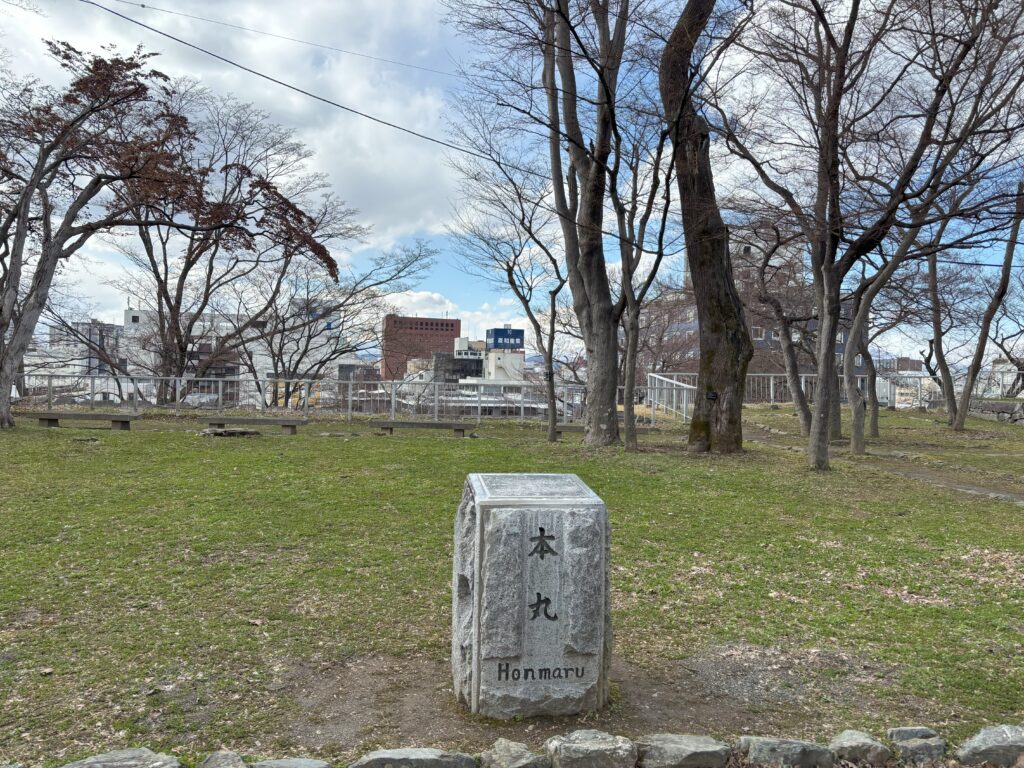

盛岡城は、盛岡藩初代藩主の南部信直が、1597年に築城を始めたと伝えられています。築城を始めてから36年後に完成し、それ以降は、藩政時代を通じて盛岡南部氏の居城となったお城です。

時代的にやや古い感じの石垣があちらこちらに残っていました。これらの石垣は、つくられた時期によってだと思われますが、積み方が違っていました。自然石をそのまま積み上げる「野面積(のづらづみ)」、大小様々な割石をパズルのように積み上げる「乱積(らんづみ)」、方形に整えた石をレンガを積むように横目地をそろえて積み上げる「布積(ぬのづみ)」などが見られ、石垣好きにはおもしろいお城でした。

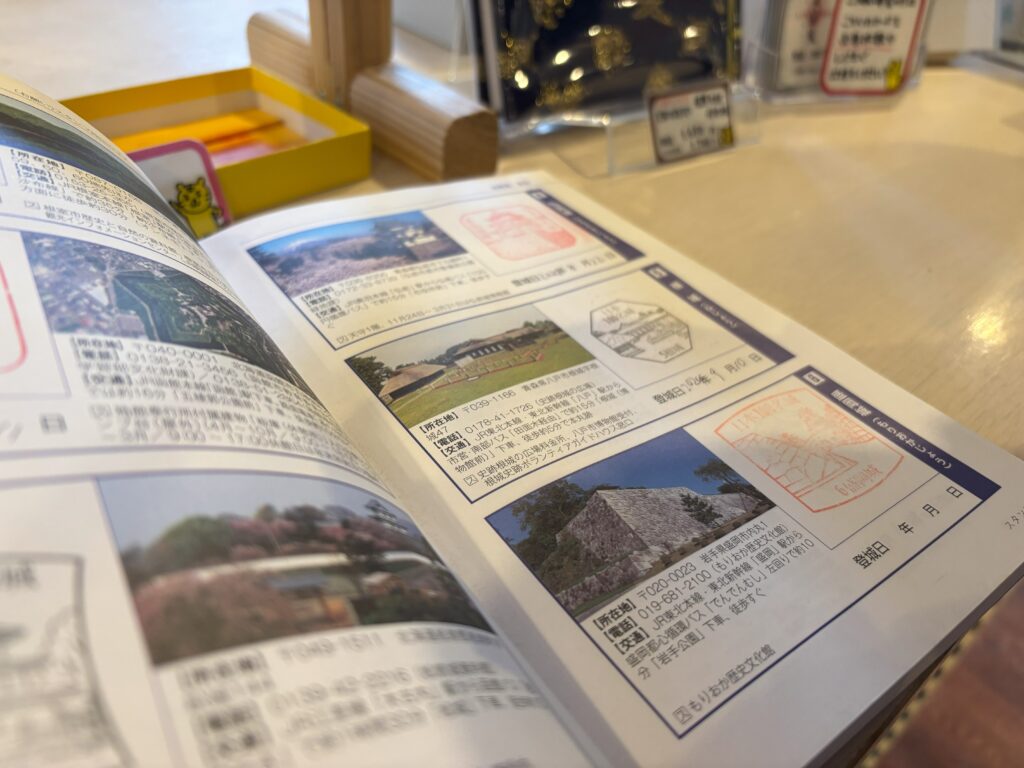

もりおか歴史文化館で百名城のスタンプを押すことができます。また盛岡の歴史がわかり勉強になりました。

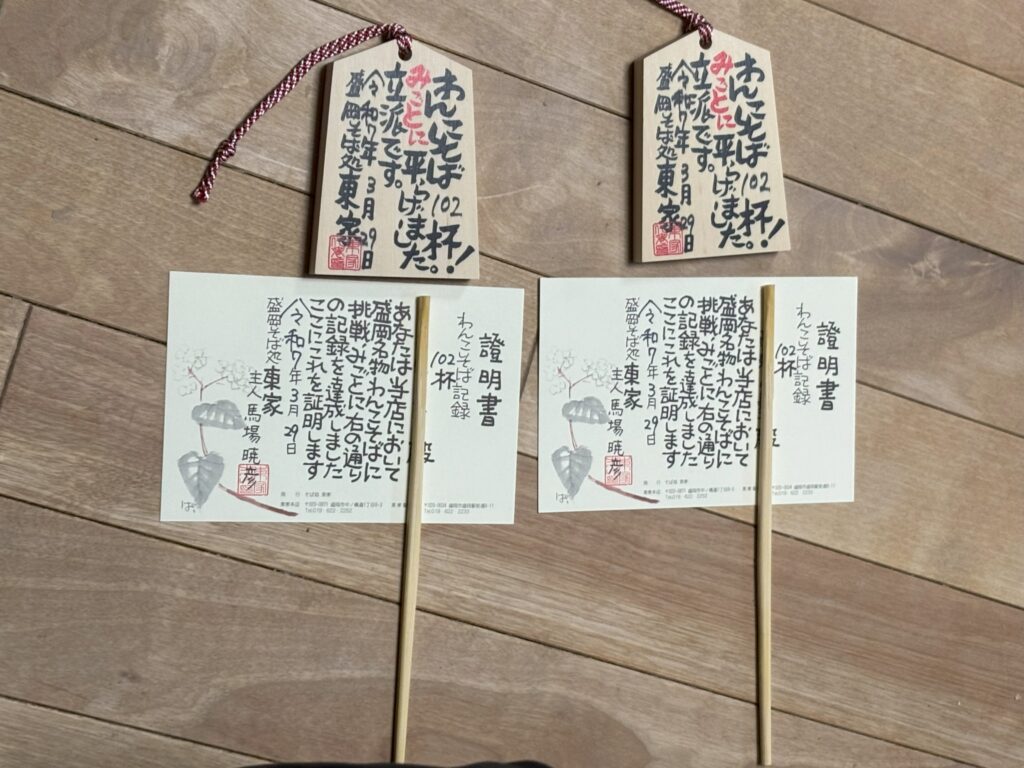

夜は東屋さんでわんこそば 夫婦とも手形ゲット!!

明治40年創業の「東家 本店」は、わんこそばと盛岡の郷土料理が味わえる和食店です。お店は盛岡駅より車で約10分のところにあり、歴史を感じる立派な外観です。

夫婦で102杯完食。手形頂きました。美味しかったけどお腹いっぱいでした。

本日の会計

| 品 代 | 代 金(円) | 雑 記 |

| 駐車代 | 1,400 | 金田一駐車場安いです |

| 外食 | 9,500 | わんこそば最高です |

| 風呂 | 1,040 | |

| 入場料 | 1,300 | |

| その他 | 550 | |

| 計 | 13,790 |

本日のニャンズ

今日一日お留守番してくれました。