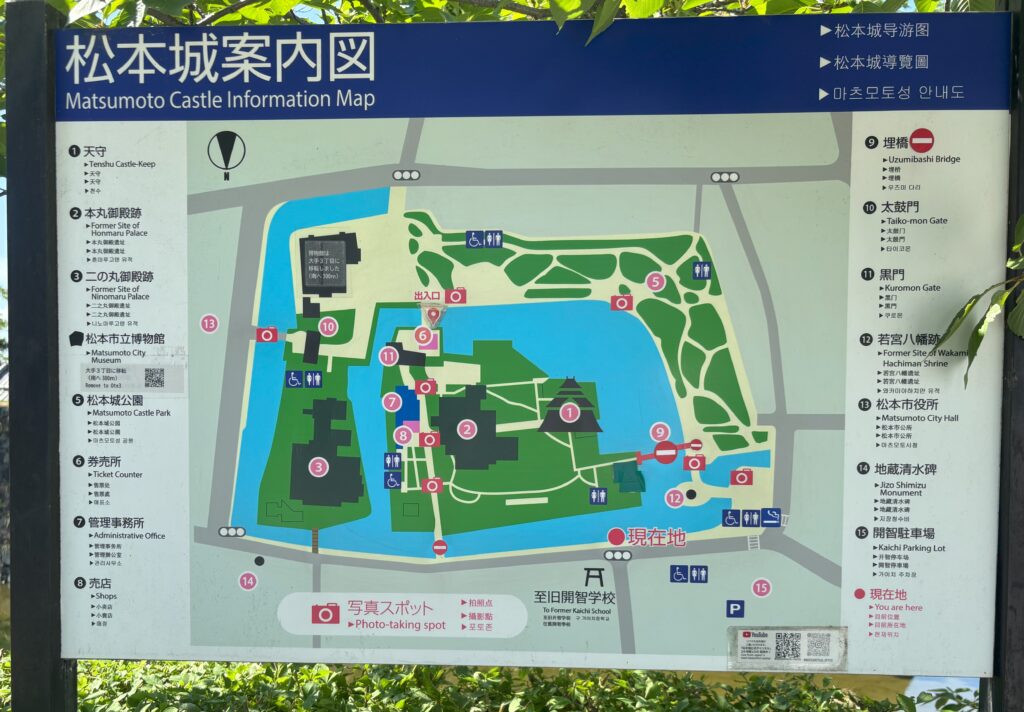

松本城と松本市の観光

松本城

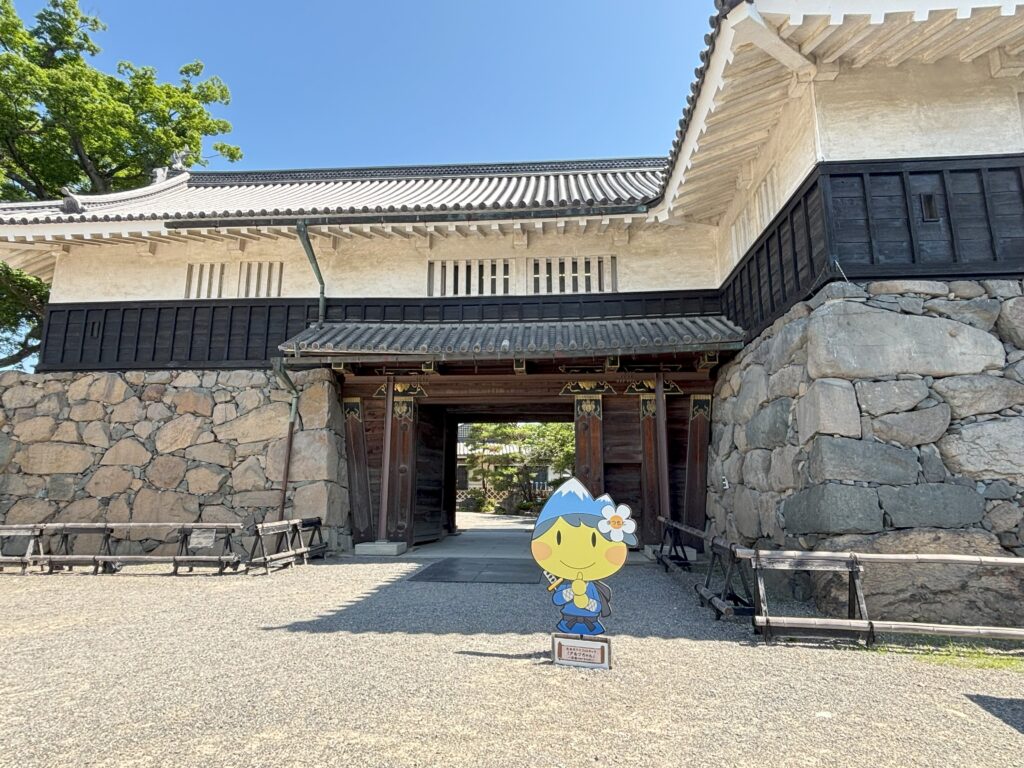

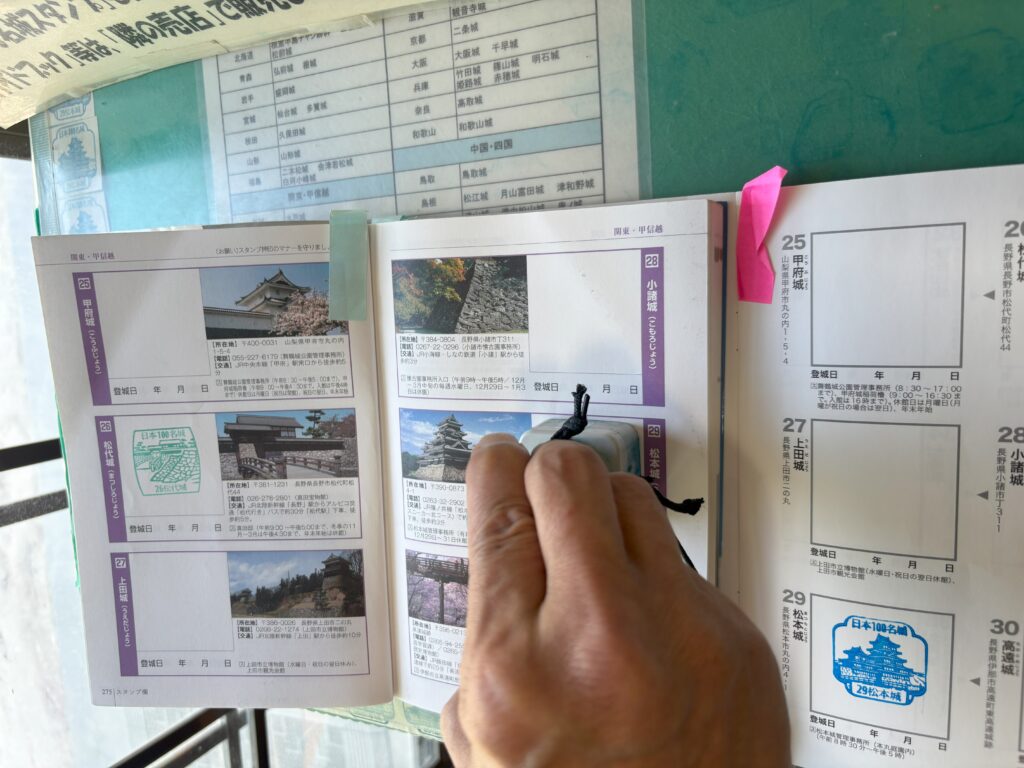

松本城は、もともと戦国時代の永正年間に造られた「深志城」という名のお城でした。戦国時代、武田氏が深志城を拠点に信州支配を行なっていましたが、1582年、織田信長によって武田氏が滅ぼされてしまいます。その後、城主は小笠原氏へと代わり、名も松本城と改められました。天守は1593年から1594年に造られたと考えられています。五重六階の造りで、現存するものとしては日本最古です。

この日は外気温36℃と危険な暑さの中、観光をするか悩みましたが首にクールタオルを着けて観光をすることにしました。平日でしたが観光客も多く8割は外国人でした。

お城の中はひんやりと涼しかったです。階段が急で高さがあり見終わった後は股関節が痛かったです。

遠くから見ると黒い壁が威厳がありとても格好が良いお城です。

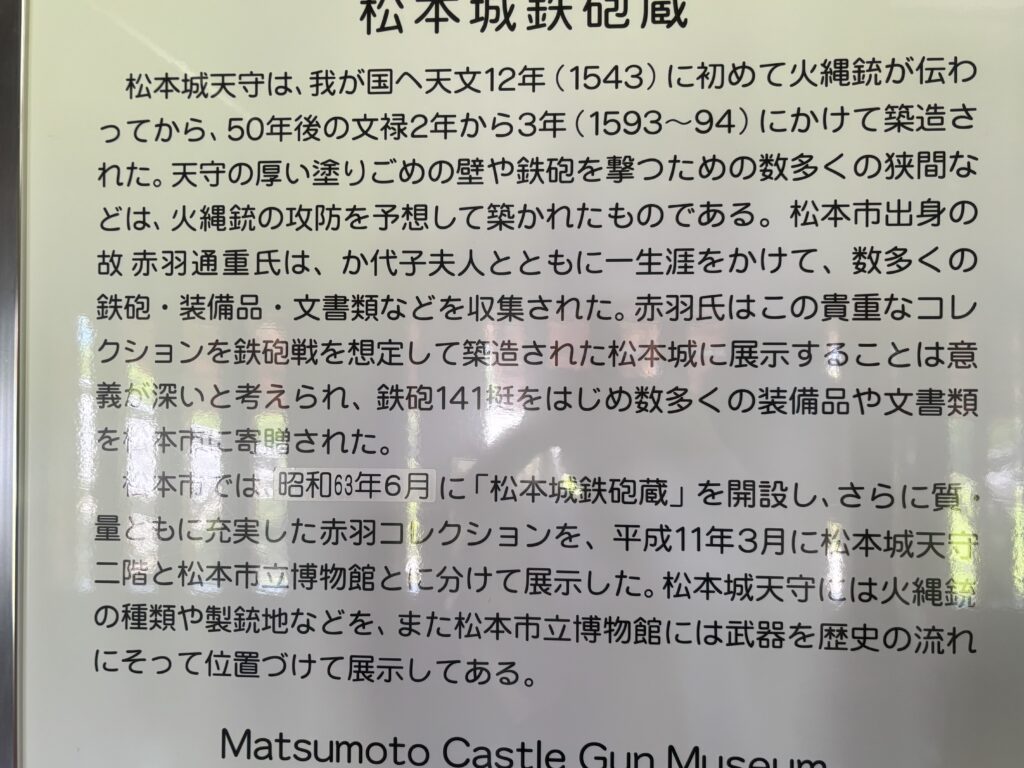

鉄砲についての説明が多く、火縄銃は西洋のまねではなく、日本人が自分たちで改良し作成した者であったと初めて知りました。さすが器用な日本人ですね。

お堀に白がが映っているのがとても素敵です。

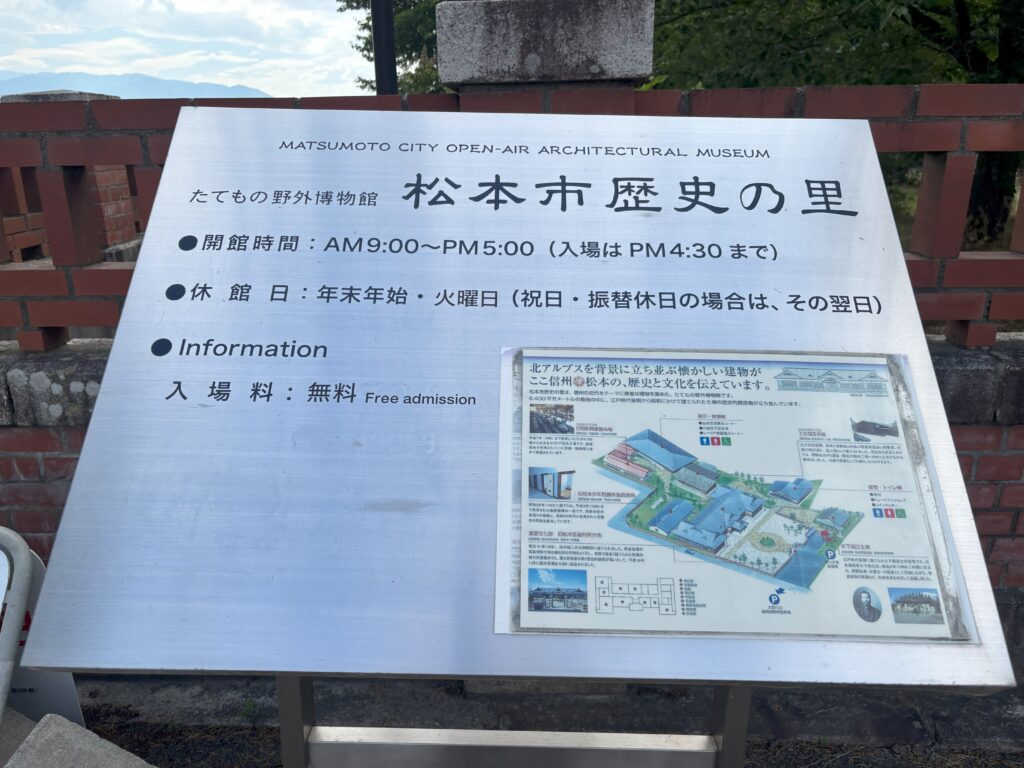

松本市歴史の里

松本市歴史の里は、信州の近代をテーマに貴重な建物を集めた、たてもの野外博物館です。

6,400平方メートルの敷地のなかに、江戸時代後期から昭和にかけて建てられた5棟の歴史的建造物が立ち並んでいます。

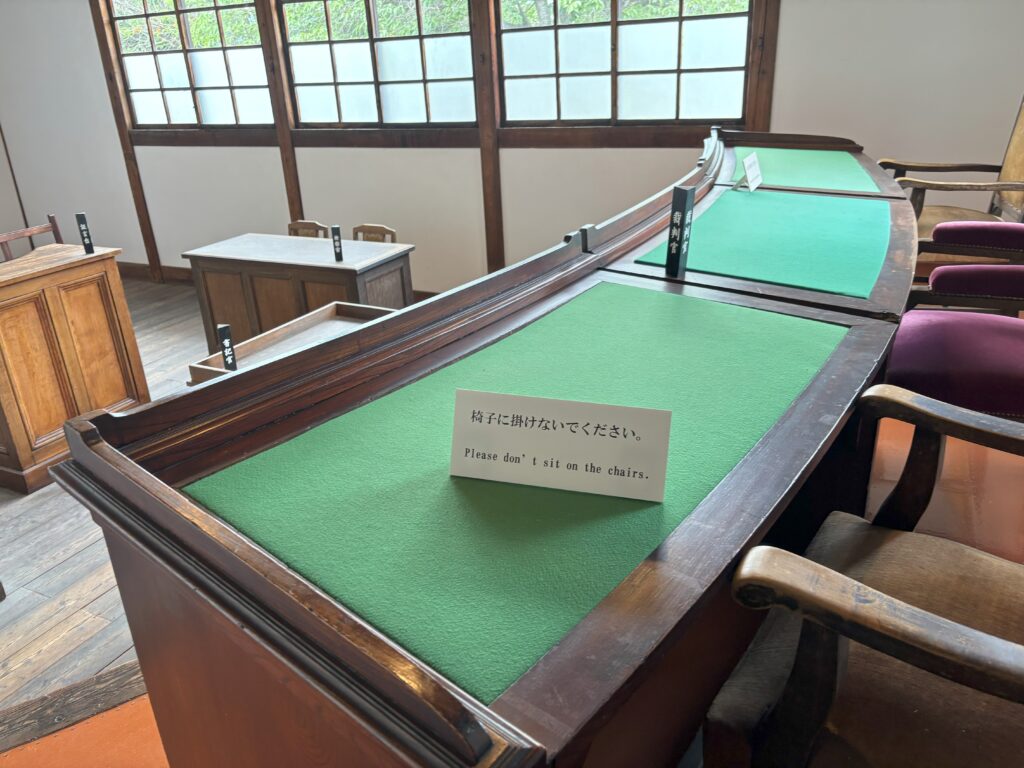

重要文化財 旧松本区裁判所庁舎

明治41年(1908)、松本城二の丸御殿跡に建てられました。明治後期の区裁判所庁舎の典型的な特徴をよく示しています。全国で数多く建てられた和風の裁判所建築のうち、最も完成度が高く、歴史的価値が高いとして、平成29年11月に国の重要文化財に指定されました。

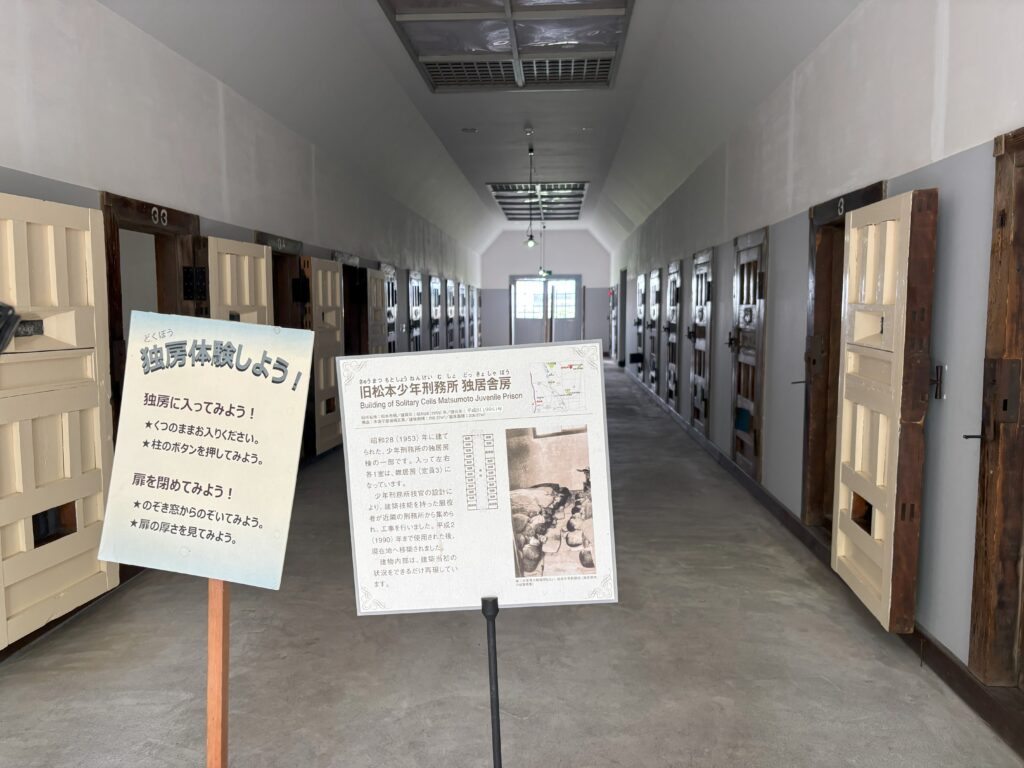

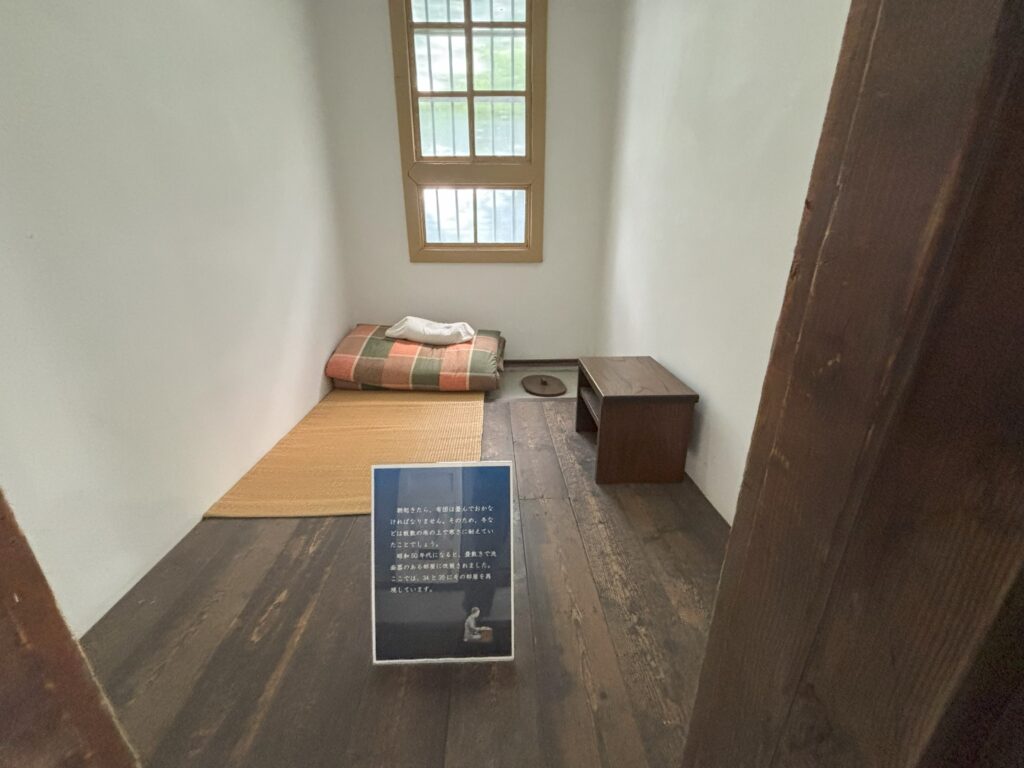

昭和28年に建てられ、平成2年まで使用された独居房棟の一部です。創建当初の板張りの部屋と、昭和50年代に改善された畳敷きの部屋を復元しています。

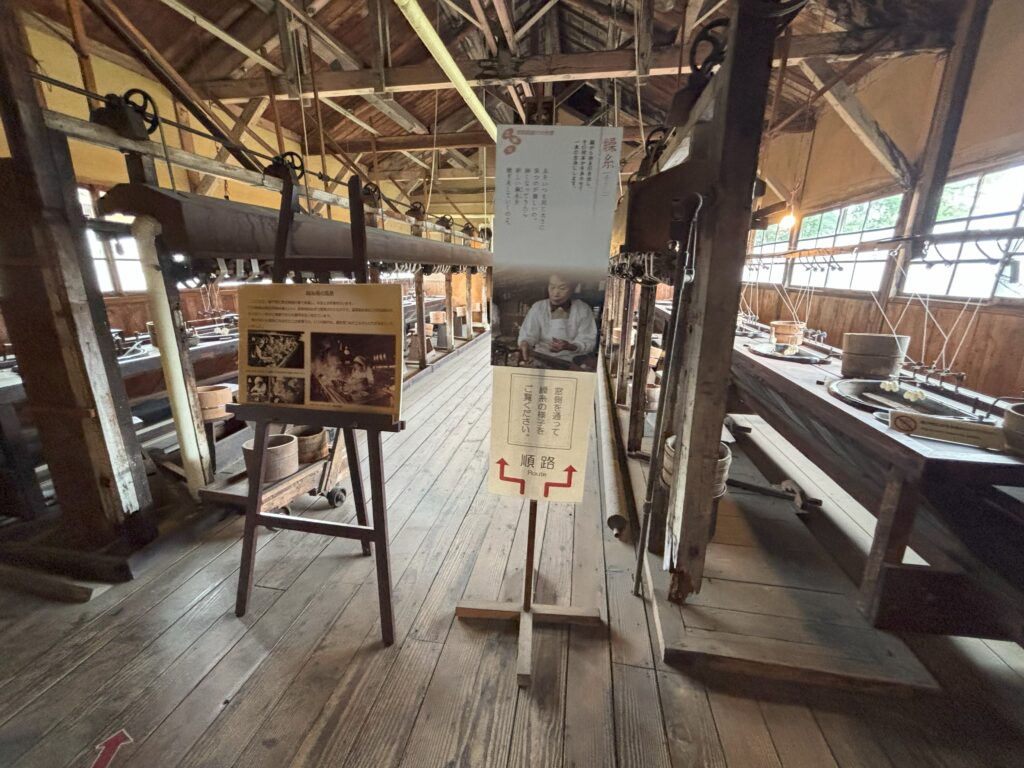

登録有形文化財 旧昭和興業製糸場

昭和のはじめから平成7年まで操業していたカイコの繭から生糸をとりだす製糸工場です。当時の機械をそのまま移築しており、往時の雰囲気を体感できます。令和元年9月に国の登録有形文化財に指定されました。(旧所在地/下諏訪町 平成8年移築復元)

工女宿宝来屋(松本市重要文化財)

江戸時代後期、松本と飛騨高山を結ぶ野麦街道沿いの集落、旧奈川村川浦に、旅人宿として建てられました。明治から大正にかけては、飛騨地方から諏訪・岡谷の製糸工場へ向かう工女たちが大勢宿泊しました。山里の民家としての暮らしもうかがえます。

木下尚江生家

江戸時代後期に建てられた下級武士の住宅です。社会運動家木下尚江は、明治2年この家に生まれ、新聞記者・弁護士・小説家として活動しながら、普通選挙の実現など、社会改革をめざして活躍しました。

色々な建物があり勉強になりました。

松本学校跡地と講堂

国宝 旧開智学校校舎

松本神社

この日炎天下の中を13000歩、良く歩きました。熱中症にならなくて良かったです。

本日のランチはやっぱりお蕎麦

蕎麦こんにゃくと蕎麦豆腐、ザルそばに天ぷら。火照った体に沁みる美味しさでした。

本日のニャンズ

少し夏バテ気味なニャンズ。