松代城跡と真田邸・文武学校・真田宝物館など

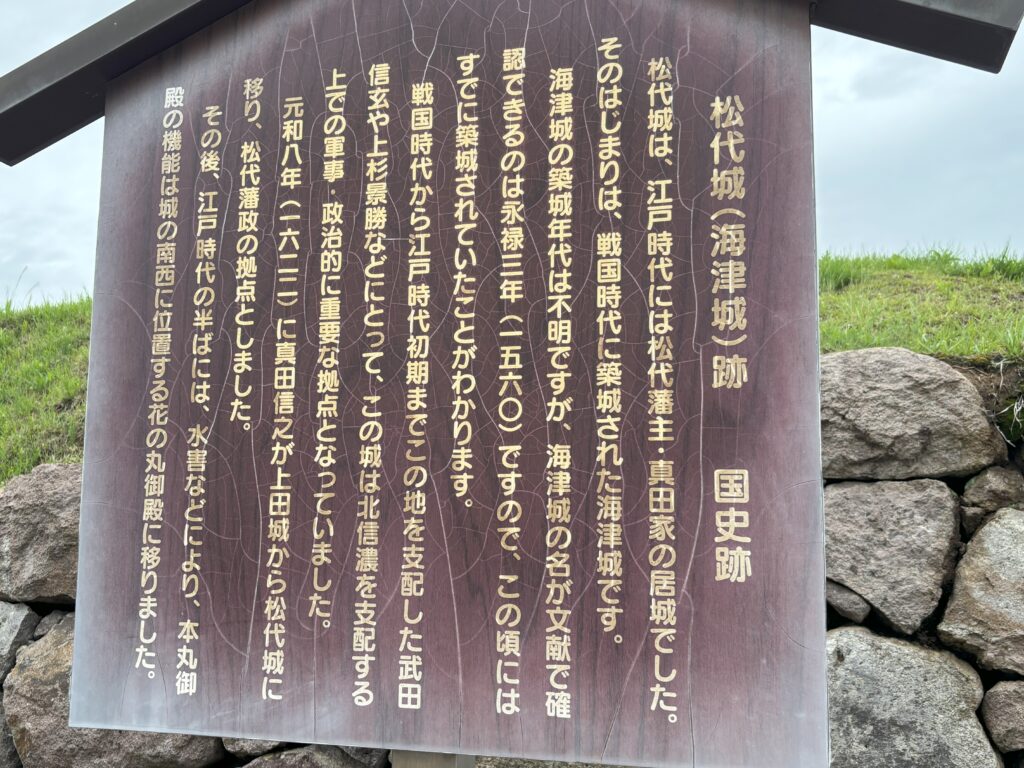

松代城跡

松代城は、永禄3年(1560年)、武田信玄は北信濃侵攻のための拠点として、山本勘助に縄張りを命じて海津城を築きました。これが松代城の前身です。海津城築城の翌年には、最大の激戦となった第4次川中島合戦が勃発。妻女山に陣を張った上杉謙信と海津城の武田信玄が睨み合い、八幡原で激突しました。

海津城は北信濃を支配する上で軍事的・政治的に重要な拠点であり、武田氏滅亡後には、織田氏、上杉氏、豊臣氏、徳川氏の各家臣が入城しています。

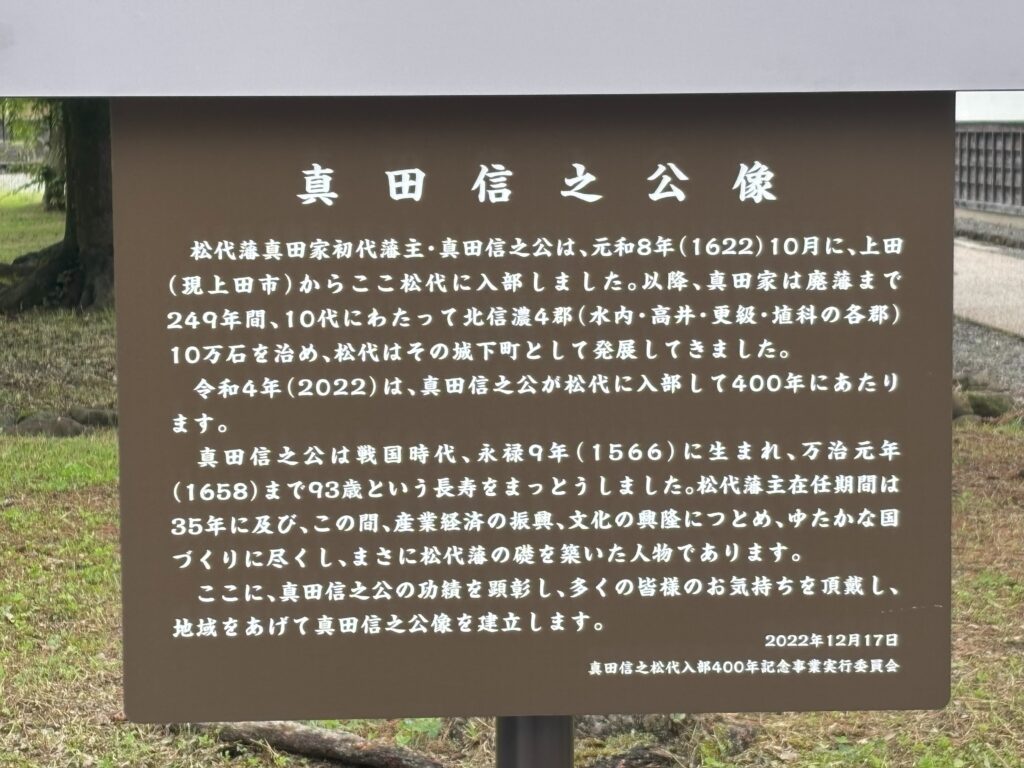

大阪の陣を経て元和8年(1622年)、真田信之(真田昌幸の長男)がこの地に移封され、明治を迎えるまでの約250年間、この平城は松代藩真田家の居城として機能しました。なお、城の名前は3代藩主 幸道のときに松代城と改称されています。

松代城は明治に入って廃城となり建物はなくなりましたが、真田邸とともに国の史跡に指定されています。 (戦国時代を巡る旅より)

お城は残っていませんでしたが、太鼓門や石垣などきれいに整備され、昔の姿を垣間見ることができました。

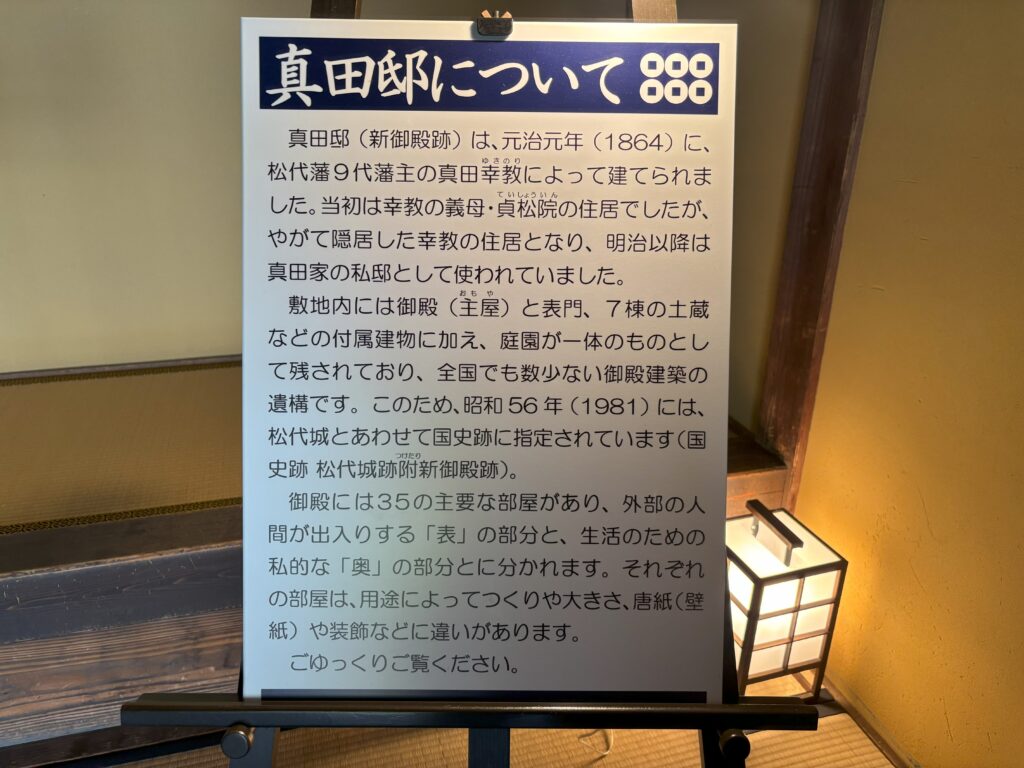

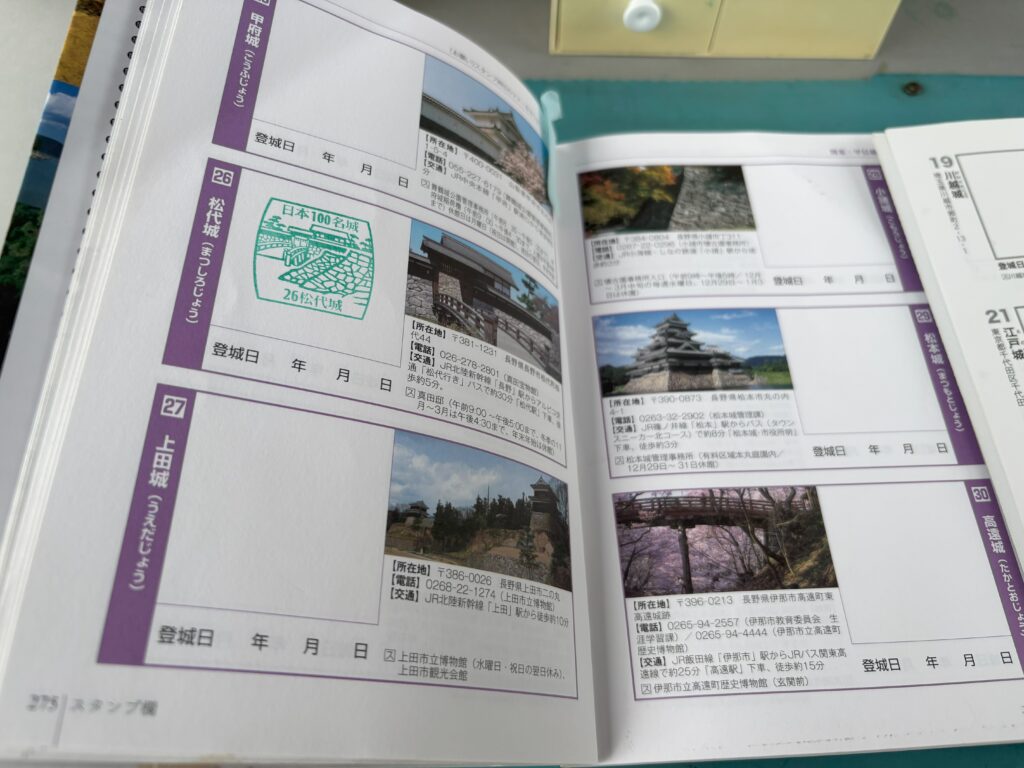

真田邸と100名城スタンプ

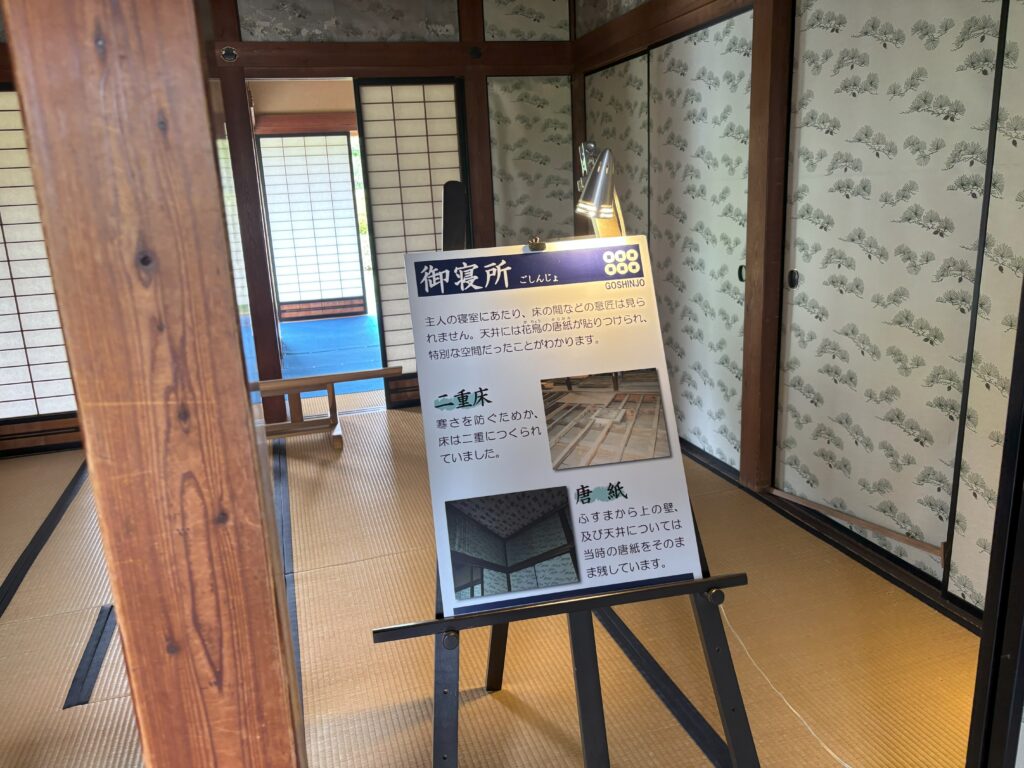

江戸時代の大名家の御殿として、その姿をよくとどめている真田邸(新御殿)は、江戸時代末期(元治元年=1864年)に、松代藩9代藩主・真田幸教が、母・貞松院の隠居所として建築したもので、明治維新以降は、真田家の私邸として使われていました。昭和41年(1966年)に真田家伝来の宝物とともに、長野市に譲渡され、今に至ります。

座観式の日本庭園が四季折々の彩りと風情を楽しませてくれます。

(長野観光netさまより)

真田家は関ヶ原の戦い、大坂の陣で親子・兄弟が敵味方に分かれ戦うという悲劇がありましたが、249年10代に渡って10万石を納め、松代は城下町として発展したところです。

部屋は色々な部屋があり見どころもたくさんありました。庭も手入れされており大きなお屋敷であったと感じました。

ここでは100名城のスタンプを押すことができました。

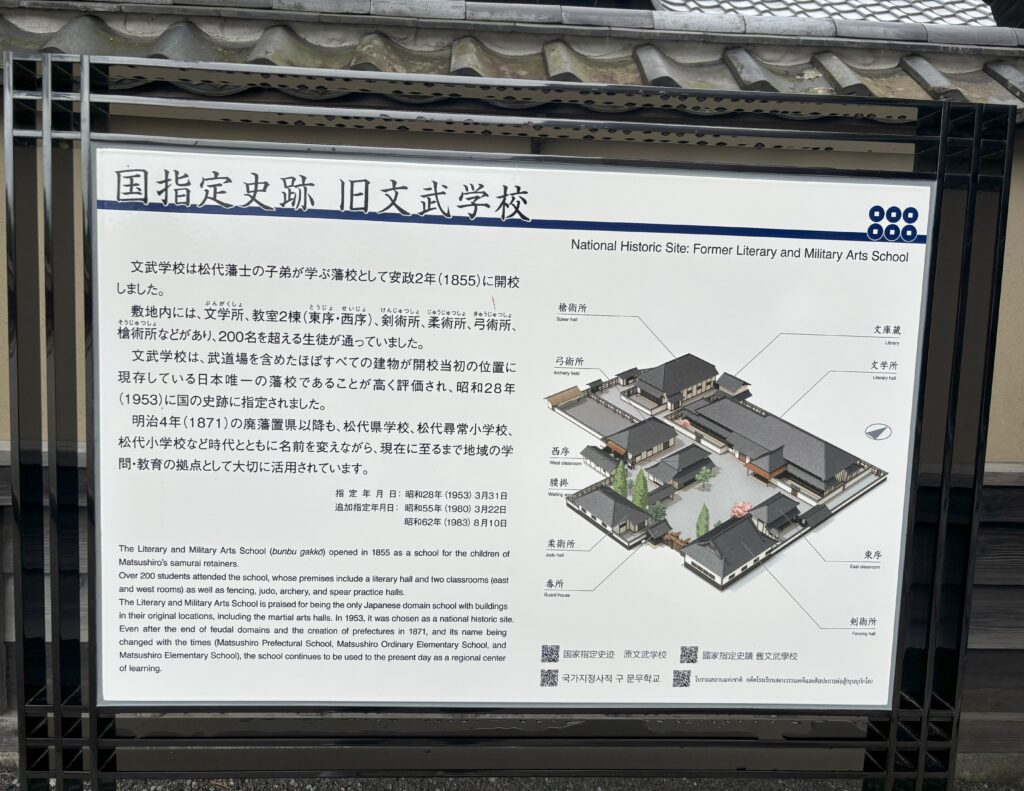

文武学校

敷地内に文学所や剣術所など開校当初の位置に現存している日本で唯一の藩校であることが評価され国の史跡に指定されたことはとても素晴らしいことだと思います。また、敷地内もとても広く、今もまだ使用されているとのことで素晴らしいと思いました。

どこみきれいに整備され見ごたえがありました。

真田宝物館

長野市松代町は、戦国時代から活躍した真田家が、江戸時代初めに上田地域からこの地に移された後、明治時代に入るまでの250年間、松代藩十万石の城下町として発展したところです。真田家の居城であった松代城跡、伝来した大名道具を収蔵・展示する真田宝物館をはじめ、江戸時代を中心とした建物のたたずまいがそのまま残る、歴史的・文化的な町並みを感じることができます。

関ヶ原の戦いや大坂の陣で、親子兄弟が家を存続するために敵味方に分かれて戦いその歴史と貴重な資料や実際に使った鎧など展示されていてとても勉強になりました。

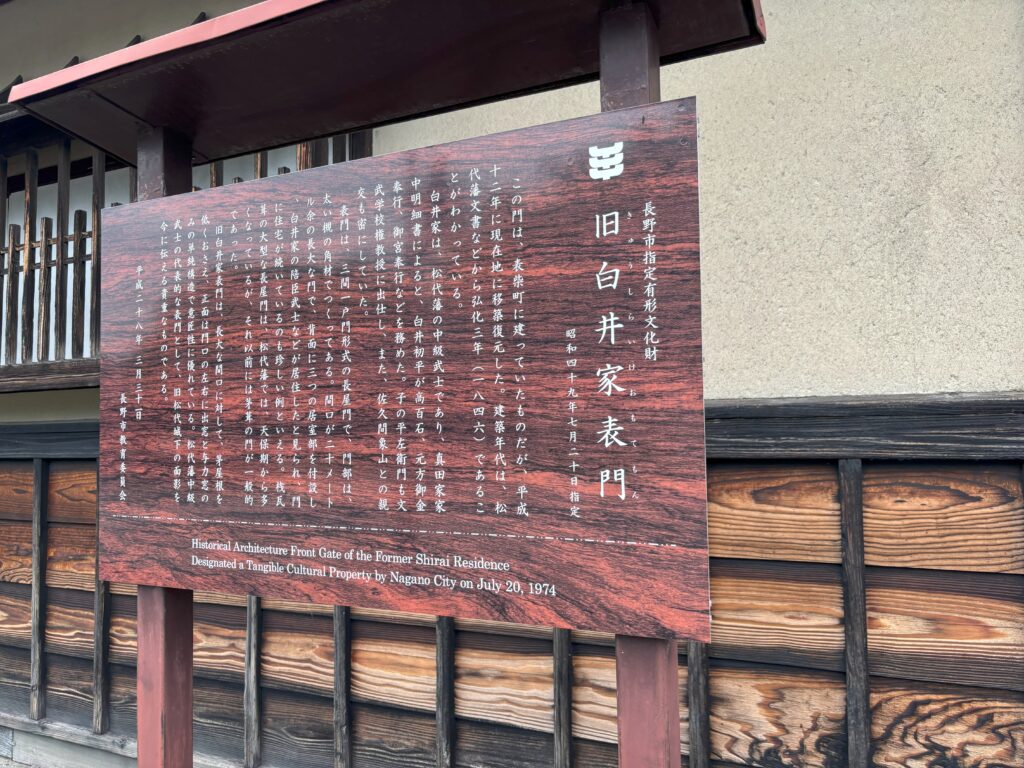

その他武家屋敷や門など

色々な施設が整備されており大変面白かったです。長野観光はここに行くことをお勧めします。

本日の車中泊場所 道の駅 アルプス安曇野ほりがねの里

- 駐車場

- 普通車:162台

- 大型車:10台

- 身障者用:2台

- トイレ

- 男:大 3器(3器)、小 7器(7器)女:8器(8器)身障者用:2器(1器)

駐車スペースは平坦で車中泊している車も何台かいました。

夜間は静かでゆっくり休むことができました。

トイレはウオッシュレットで清潔さは普通でした。

本日のニャンズ

暑くてばて気味ですが、食欲もあり元気です。